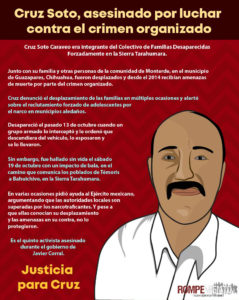

Dicho esto, hay mexicanos que sobresalen, que han dejado de lado su vida por los demás, que han defendido una tierra, a un vecino, a una comunidad, poniendo todo lo que les queda en riesgo. Esa es la historia del activista Cruz Soto Caraveo. Ayer, su cara no apareció en la portada de los medios nacionales, aunque debió de hacerlo, porque la maldita coyuntura se traga temas que son tragedias nacionales.

El domingo pasado Cruz fue encontrado sin vida con impactos de bala, en el camino que comunica los poblados de Temoris a Bahuichivo, en la Sierra Tarahumara. Otro activista asesinado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el quinto asesinado en el gobierno de Javier Corral. Había desaparecido desde el 13 de octubre pasado y desde ahí empezaron las enérgicas condenas de las autoridades que llevan al callejón sin salida del deslinde de responsabilidades y de gobiernos rebasados.

Así terminó la vida de este activista, integrante del colectivo de familias desplazadas por el crimen organizado; hay que imaginar un segundo los últimos cinco años de su vida para saber que fueron un infierno y que, por más que gritó y pidió ayuda a gobiernos locales y federales, el crimen organizado lo alcanzó. Un hombre que trabajaba, cuyas tierras fueron arrebatadas por gente armada, que pidió apoyo y que tuvo que huir de sus tierras, que se atrevió a señalar al grupo Gente Nueva, les llamó delincuentes.

Al gobierno no le importó tanto la vida de Cruz, habló con ellos en marzo y nada pasó. Urge que el gobierno de López Obrador proteja a los activistas, que en su oficina repitan las palabras del Ejecutivo, esas que ha dicho todo el fin de semana, para proteger a los cientos que amenaza día a día el narco. La protección a la vida no es selectiva, la muerte de Cruz no debió ocurrir.