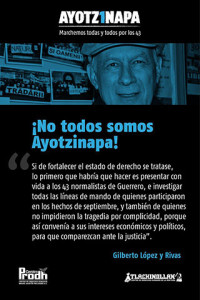

Artículo de Gilberto López y Rivas publicado en La Jornada el 5 de diciembre de 2014.

Nada indigna más del grupo gobernante encabezado por Enrique Peña Nieto que su pretensión, fracasada, de eludir su evidente responsabilidad en el crimen de Estado y lesa humanidad perpetrado contra los estudiantes normalistas en Iguala, descargando toda la culpa de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas sobre las autoridades municipales y la llamada delincuencia organizada, al grado increíble de intentar mimetizarse con las víctimas y con quienes los han apoyado, al asumir, como padre de familia y como un mexicano más, el grito de todos somos Ayotzinapa. Pero, no todos somos Ayotzinapa. El mensaje presidencial del 27 de noviembre y su propuesta de 10 puntos no sólo no convencieron a nadie, sino que constituyen un agravio más para los estudiantes asesinados, heridos y desaparecidos, para sus familiares y para todos los hombres y las mujeres que en el mundo entero se han visto sacudidos por los hechos del 26 y 27 de septiembre, y por el mutismo gubernamental sobre el paradero de los 43 normalistas, trascurridos más de dos meses de su desaparición.

Nada indigna más del grupo gobernante encabezado por Enrique Peña Nieto que su pretensión, fracasada, de eludir su evidente responsabilidad en el crimen de Estado y lesa humanidad perpetrado contra los estudiantes normalistas en Iguala, descargando toda la culpa de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas sobre las autoridades municipales y la llamada delincuencia organizada, al grado increíble de intentar mimetizarse con las víctimas y con quienes los han apoyado, al asumir, como padre de familia y como un mexicano más, el grito de todos somos Ayotzinapa. Pero, no todos somos Ayotzinapa. El mensaje presidencial del 27 de noviembre y su propuesta de 10 puntos no sólo no convencieron a nadie, sino que constituyen un agravio más para los estudiantes asesinados, heridos y desaparecidos, para sus familiares y para todos los hombres y las mujeres que en el mundo entero se han visto sacudidos por los hechos del 26 y 27 de septiembre, y por el mutismo gubernamental sobre el paradero de los 43 normalistas, trascurridos más de dos meses de su desaparición.

Los puntos 1, 2 y 3 de las 10 acciones del mensaje presidencial están destinados a restar competencias en materia de seguridad a los ya de por sí debilitados municipios de una República supuestamente federal, con base en la insostenible tesis de que sólo estas instancias gubernamentales son las que se encuentran infiltradas por el crimen organizado. Si tomamos como representativo el caso de Iguala, es factible observar, por omisión y comisión, la responsabilidad directa o indirecta de autoridades políticas de los tres niveles de gobierno, de las fuerzas armadas y de los aparatos de seguridad e inteligencia a escala federal. Las experiencias comprobadas de penetración delincuencial de policías estatales, federales, Ejército y Armada, la complicidad de jueces y ministerios públicos, así como la violación sistemática y permanente a los derechos humanos por parte de todas estas autoridades civiles y militares, han sido reiteradamente manifiestas a lo largo de estas décadas de desastre humanitario.

A su vez, eludir la responsabilidad federal y estatal y ubicar el problema en el ámbito de los gobiernos locales permite continuar estigmatizando y criminalizando las únicas experiencias efectivas contra la delincuencia organizada que, representadas por las policías comunitarias y los sistemas de justicia indígena, como en los casos de la CRAC-PC de Guerrero, o Cherán, Michoacán, o las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, en Chiapas, han fortalecido en estos espacios, y con mucha efectividad, sus procesos autonómicos.

La clave única de identidad (punto 5 del mensaje presidencial citado), más que combatir al crimen organizado, pretende un mayor control de la población para efectos represivos y de criminalización de la protesta social, mientras la referencia al número telefónico único 911, para pedir auxilio en caso de emergencia (punto 4) es, por decir lo menos, ridícula, cuando la actual situación de crisis tiene como origen al mismo Estado y sus deterioradas y deslegitimadas instituciones.

Los puntos 7 y 8 del citado mensaje, destinados a proponer reformas adicionales con el propósito de hacer efectivo el acceso a la justicia y enviar iniciativas en materia de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, constituyen a su vez una hipócrita, limitada, insuficiente y tardía medida, después de décadas en que múltiples organizaciones de familiares y defensores de derechos humanos han denunciado al Estado mexicano justamente por estas prácticas tan arraigadas como sistemáticas a lo largo de décadas. Así, ¿cuál es la razón por la que los detenidos hasta ahora por la masacre de Iguala no han sido acusados de estos delitos de Estado y lesa humanidad? Pese a las más de 40 mil desapariciones forzadas sufridas en el país por años, no hay un solo funcionario que purgue sentencia alguna por este delito. Permanecen impunes los crímenes de la guerra sucia y las ya conocidas masacres de la historia contemporánea de México, y ningún civil o militar ha sido llevado a juicio ni castigado; por el contrario, muchos genocidas notorios gozaron de ascensos, pensiones y prebendas, y algunos de ellos, como Echeverría, Zedillo y Calderón, se protegen en la impunidad y el fuero de facto por haber sido jefes de Estado.

Los puntos 9 y 10, destinados al combate a la corrupción y a contar con un portal de información sobre proveedores y contratistas del gobierno federal, ponen en evidencia la necesidad política –también fracasada– de responder a las acusaciones y denuncias públicas de violación a varias leyes relativas a las responsabilidades de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, violaciones perpetradas por parte del actual encargado del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, quien según parece se benefició, junto con su familia, de su asociación equívoca de muchos años con reconocidas empresas constructoras y de comunicación, ganadoras de jugosos contratos gubernamentales. En cualquier país del mundo donde existe un estado de derecho, un escándalo como el de la llamada Casa Blanca hubiera llevado al juicio político y/o a la renuncia del jefe de Estado, mientras que en México se da por sentado que basta con simples comparecencias mediáticas de terceras personas –que en realidad propician mayores suspicacias, especulaciones y sospechas– para que delitos graves por parte de la autoridad máxima del país no sean debidamente investigados por los órganos competentes y queden diluidos en comentarios de las redes sociales y en escarceos legislativos sin consecuencia de la izquierda domesticada.

Si de fortalecer el estado de derecho se tratase, lo primero que habría que hacer es presentar con vida a los 43 normalistas de Guerrero, e investigar todas las líneas de mando de quienes participaron en los hechos de septiembre, y también –asunto no menos relevante–de quienes no impidieron la tragedia por complicidad, porque así convenía a sus intereses económicos y políticos, para que comparezcan ante la justicia. Mientras tanto, hay que reiterarlo, no todos somos Ayotzinapa, ni podemos estar unidos víctimas y victimarios.