Artículo de Natalia Huerta Pérez publicado en El País el 28 de enero de 2015.

Les escribo a ustedes de quienes solo tenemos un relato cruel y sádico, a ustedes que siguen siendo esperados, a ustedes que sin saberlo han movido masas en su nombre, a ustedes cuyos rostros son publicados en los diarios de todo el mundo, a ustedes de quienes no sabemos nada desde hace tres meses, a ustedes que arden de cólera por las injusticias que vive México. A ti, Pepa, que prometiste llamarme después del viaje y ya nunca pudiste hacerlo, a los que me leen, a los que no conozco, a los tibios que viven inmunes e indiferentes el dolor del país, a los que claman justicia.

En estos tiempos, el jueves es todos los jueves. Las personas son sombras, los días son largos, la ausencia es vacío, y los instantes son fotografías, no cambian, siempre las mismas. Rostros afligidos, miradas llenas de rabia, voces que ya no gritan, llantos que ya no se escuchan.

La gente deambula por la cancha hechizada por el recuerdo olvidado de la fiesta navideña; de ese olvido proviene la tristeza de estos días. “Algún día recordaremos, recordaremos que fuimos”, se decían con la seguridad de que el origen de la fiesta, como todos los gestos del hombre, como todo aquello que guarda la memoria, es sostenido por la nostalgia y el arrebato del deseo.

No se sabe con exactitud el día, pero huele a diciembre. Las casas del pueblo han colgado luces, la gente camina de prisa ¿A dónde se dirigen con tanta prisa? Lo ignoro. En medio de la cancha han puesto un árbol de inspiración navideña, pero en vez de una estrella, en lo alto hay un número dorado: 43. Las esferas son fotografías de 43 estudiantes que no están, por quienes sus familiares suspiran y suspiran cada vez que las miran. De las fotos cuelgan mensajes de reclamo, de tristeza, de desespero, de dolor. Lo observo detenidamente, prendo un cigarro, me admiro al ver el árbol, las fotos, las notas… me cuesta dar una opinión. Me siento en el pupitre color naranja. Le doy tiempo a mis impresiones, a las sensaciones, a las ideas, que sean ellas las que hablen por mí, yo no soy capaz de hablar. “Esta no será una navidad tradicional”, me digo en silencio. Aquí no habrá regalos recargados en el árbol, ni villancicos de fondo; aquí no habrá abrazos de alegría y goce, aquí no habrá gente vestida con ropa nueva, abrigos largos, botas que huelan a piel, cabellos alaciados, mezcla de perfumes finos, rostros con maquillaje fresco, mesas decoradas con diversidad de platillos; por lo tanto, aquí tampoco podría adornar un árbol con bolas caras, y olor a pino fresco. Entonces entendí dónde estaba parada.

La señora Ofelia (nombre supuesto) cose con un hilo verde oliva una servilleta con aire de despreocupada. “¿Qué es?”, le pregunto. “Es una servilleta con el nombre de mi hijo, se lo pondré en el pupitre donde está su foto. Para Navidad, es un regalo”, respondió sin mirarme. “¿Sabe, señorita? Antes me agüitaba por ser pobre, creí que era lo peor que le podía pasar a uno en la vida. Pero ahora creo que si tuviera dinero, el dolor sería igual. No sé cómo viven los ricos, si ellos pasan por estas cosas, o quizá si respeten a sus hijos. Pero para mí, hoy, mi condición de pobreza no me duele tanto. Pensar que no sé dónde está mi hijo, si tiene frío, hambre… Eso es dolor”. De nuevo, me quedé helada. Por un instante se me congelaron las ideas, sus palabras traspasaron mi firmeza. El árbol, la servilleta con el nombre bordado, el discurso de la señora, me llevan a situaciones desconocidas, a frases incompletas, me provoca dolores en el cuerpo. ¿Qué se puede decir ante eso, árboles que no representan lo que he conocido por Navidad en mis 31 años de vida, bordados para aquellos de los que no sabemos su paradero? Tomo aire y busco bien cada palabra que voy a decir. ¡Aquí uno sabe tan poco! Aquí la experiencia se doblega, las teorías son obsoletas.

En el lado izquierdo de la cancha hay nuevas pancartas que llevan mensajes de solidaridad de estudiantes de otras normales. Hay fotografías que muestran los rostros de personas que, seguramente, los padres de los 43 desaparecidos nunca conocerán. En ellas, sostienen letreros con mensajes que piden justicia. “¡Vivos los queremos!”. Penden también banderas de distintos países. Junto a ellas, hay una montaña de ropa que fue llevada quién sabe por quién para que elijan algo que llevarse. ¿Qué más se les puede dar para que su dolor sea menos, acaso es la única forma de compensar su falta? ¿Cuántos kilos de ropa, servilletas bordadas y mensajes serían necesarios para ello?

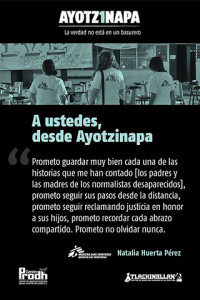

Mis días en la Escuela Normal están contados y me pregunto qué haré con todas las historias que me llevo de ellos. Será difícil insertarme en mi vida ajetreada en el DF sin pensar en cómo estará la señora Ofelia, si ya terminó la servilleta, si no hay noticias nuevas, si no planean más marchas, si no buscan mis oídos para ser escuchados. Me llevo el recuerdo de unos guerreros apostando hasta la vida por los suyos, tocados por el dolor. Me llevo la satisfacción y certeza de que son el ejemplo de una sociedad despierta a la que se le ha arrancado todo excepto el miedo. Me llevo el valor de hablar en su nombre cuando sea necesario, me llevo el corazón pleno por haber sido parte de sus vidas de manera temporal. A cambio de esto, prometo guardar muy bien cada una de las historias que me han contado, prometo seguir sus pasos desde la distancia, prometo seguir reclamando justicia en honor a sus hijos, prometo recordar cada abrazo compartido. Prometo no olvidad nunca.

Pepa, mencionada en el primer párrafo, era psicóloga de MSF que también prestaba atención a los familiares y compañeros de los desaparecidos, falleció en España el pasado mes de noviembre a causa de una enfermedad.